- 2025.01.09

-

社員教育

福祉用具レンタル業 「人」の悩みは尽きないものですね・・・

INDEX -

最大の経営課題は「人」、10年前はまさかこんな時代が来るとは思わなかった・・・

そうおっしゃる経営者の方はとても多いと感じています。

実際に日々お会いする社長さんとの話のなかでも、人材に関する話題が必ずと言っていいほど出てきます。

今回のコラムではそんな「人」に関する内容についてみなさまと一緒に考えていきたいと思います。

みなさんが抱えていらっしゃるお悩みのうち、かなり多くの部分を占めているのが、

採用した人材が1~2年くらいで辞めていってしまう・・・

つまるところ、そうした現象が多いのではないかと感じています。

福祉用具レンタル事業を成長させていこうと思い、人材を採用したが1~2年くらいで退職してしまう。

描いていた成長プランが崩れてしまい、また採用と育成からやり直しをしないといけない。

ぼつぼつ仕事を覚えて、営業としても「これから」という時期で、ある程度任せられるようになってきたのに・・・

周囲のメンバーに担当の割り振りをしたりして、負担をかけてしまうことになる・・・

そんなことがグルグル頭を回って、なかなか未来へのプランを描けないというところではないでしょうか。

たいへん残念ですが、こうした現象はあなたの会社のことだけではありません。

全国の福祉用具レンタル会社で、ごくふつうに発生していることと捉えた方が良いと思います。

なぜそんなことが起こるのか? 今後どのように考えていくべきなのか?

一つは、そもそも人材採用の時点から見直しが必要である

二つ目に、採用した人材の教育を見直す必要がある

三つ目は、人材の定着として人事制度を再点検する必要がある

と考えています。

本コラムでは、それら3つのポイントをかいつまんで説明していきたいと思います。

ポイント1:人材の採用ってどうすればいいの!?

人材の採用において、まずは頭の中を切り替えることが必要だと思います。

▶離職は発生するものだという前提で考える

▶離職を見越して採用計画を組む

▶採用においては、大量応募からの厳選採用がポイント

どうしたって人は辞めるものです。

特に、労働人口<求人募集企業 という「売り手市場」である現在、また転職がカジュアルになっている現在は、驚くほど気軽に「辞めます。」と言ってきます。

なんであいつ辞めちゃうの~?

と頭を悩ませるよりも、そもそも人は辞めてしまうもんだと考えておくことだと思います。

人は辞めてしまうもんだという前提に立てば、その上でどうするかを組み立てることができます。

これまでは1人採用したいというところへ、1/1(いちぶんのいち)で採用をしていたかもしれません。

1人採用したいところを2人採用くらいで考える。

2人採用枠に対して、5人くらい入れて3人辞めて2人残るくらいで考える。

それくらい、思い切って採用投資を行う方向へ、社長の腹を決めていただいた方がいいと思います。

あとは、採用選考においても、少数の応募のなかからできるだけマシ、あるいは来てくれそうな人材を採用するというスタイルから転換することだと思います。

多数の応募を集めて、選考のステップを4段階くらい踏んで「この人!」と思う人材を厳選採用することです。

「そりゃ厳選採用は理想だけど、4段階も選考している間に逃げて行っちゃうよ~」

だからこそ大量応募が必要なのです。

誰しもが、

「優秀な人材が来てくれれば伸びるんだけどな~」

とは思うものの、残念ながら数多くある業種・業界のなかで福祉用具レンタル業の、そのまた全国5000社あるうちでイチ中小企業である自社にたまたま「優秀な人材」が来るのは奇跡的確率に賭けるようなものだといえるでしょう。

選考の母数をしっかりと確保して、そのなかから自社に合った人材を積極的に探しにいかないと見つかるものも見つかりません。

人材採用において最後に、いろいろな社長さんにお伺いすると次のようなお声をよくお聞きいたします。

「優秀そうというだけで採用しても結局は辞めてしまうことが多いよね。」

「あとあともずっと活躍してくれるのは、やっぱり自社の理念とかビジョンに共感してくれると思った人かな。」

これは選考において超・重要なヒントだと思います。

いくら優秀でも会社の理念、社長のビジョンの理解が薄いと早晩会社を去ってしまうことになる。

一方で、採用段階で会社の理念や社長のビジョンを語りかけ、「ココで働きたい、いやココだから働きたい!」という状態にすることが重要ということだと思います。

営業活動に置き換えると、

「この商品が買いたい」と思っている人は、また別の商品やもっと安い価格で去ってしまいますが、

「あなたから買いたい」と思っている人は、商品や価格うんぬんではなく買い続けてくれることでしょう。

売れない営業スタッフは一生懸命に商品のことを売り込みますが、売れる営業スタッフは自社や自分自身のことを買ってもらえるように動くのと似たような構図だと思います。

「人」に悩んでいるという方は、まず人材採用についての考え方を切り替えていただくことをオススメいたします。

ポイント2:教育についてはどう考えたらいい!?

入社後の人材教育は、多くの会社で次のような状態ではないでしょうか。

・教育はOJTが中心で、入社したら早々に現場に同行させる

・同行につける人によってやり方がバラバラ、教え方もバラバラ

・入社した新人からすると覚えることがいっぱいありすぎて早々にげんなりしてしまう

新人の頃を過ぎて担当を持つようになると、次のような状態になります。

・ひとたび「一人前」として担当をもつようになると教育の機会がなくなる

・現場で仕事をやりながらスキルを上げることになるが、誰も教えてくれなくなる

・結果として毎日同じことの繰り返しで、成長実感がなくなってしまう

多くの会社さんの教育面での問題は大きく次の2つにまとめられると思います。

1) 初期教育ではとにかく何でもかんでも詰め込んで教えてしまっている

2) 新人期間以降の教育プログラムがない

それぞれについてざっと見ていきたいと思います。

1)初期教育ではとにかく何でもかんでも詰め込んで教えてしまっている

新人の頃は、誰かと同行して仕事を覚えてもらうというのがよくあるパターンだと思います。

そして、誰につけるかというと、やっぱりその会社、営業所、チームのなかで一番詳しい人につけることになると思います。

実はここに落とし穴があることをご存じでしょうか。

福祉用具や住宅改修に詳しい人は、自身が詳しいだけに細部まで伝えようと、いろいろ詰め込んで教えようとします。

新人からすると、何もわからないときにあれもこれも伝えられるわけで、ぜんぜん覚えられるわけがありません。

知識やスキルとして何も残らず、残るイメージは「なんか福祉用具って難しそう・・・」

教えるときの鉄則は「カンタンに」教えることです。

本当は細かいことはあるにせよ、これだけ押さえておけばOK!というカンタンなポイントを教えること。

最初のイメージが「カンタンそう」であれば、どんどん取り組む意欲がわいてきます。

一方で、最初のイメージが「難しそう」であれば、難しいイメージが残ってしまいなかなか取り組んでいこうという意欲がわいてこなくなります。

新人教育でオススメしているのが、6ヶ月くらいの教育プランを入社前に受け入れ側で作成することです。

タテ×ヨコのマトリックスになっていて、

ヨコ軸には、1か月目、2か月目、3か月目・・・6か月目と、1か月ごとに列をつくります。

タテ軸には、目指す姿、レンタル、販売、住宅改修、事務処理という項目で行をつくります。

これによって、1か月目に何を教える、逆にいうと1か月目にはまだ教えないことも決めていくことができます。

ポイントは、まず目指す姿を最初に描くことです。

6ヶ月経ったらどんな状態になっていることを目指すのか。

5か月目にはどんな状態、中間地点の3か月目にはどんな状態になっていて、そこからすると最初の1か月、2か月はどうなっているべきか。

そうしたことを決めていって、会社・営業所・チーム全員で共有しておくと、教育がとても楽になると思います。

2)新人期間以降の教育プログラムがない

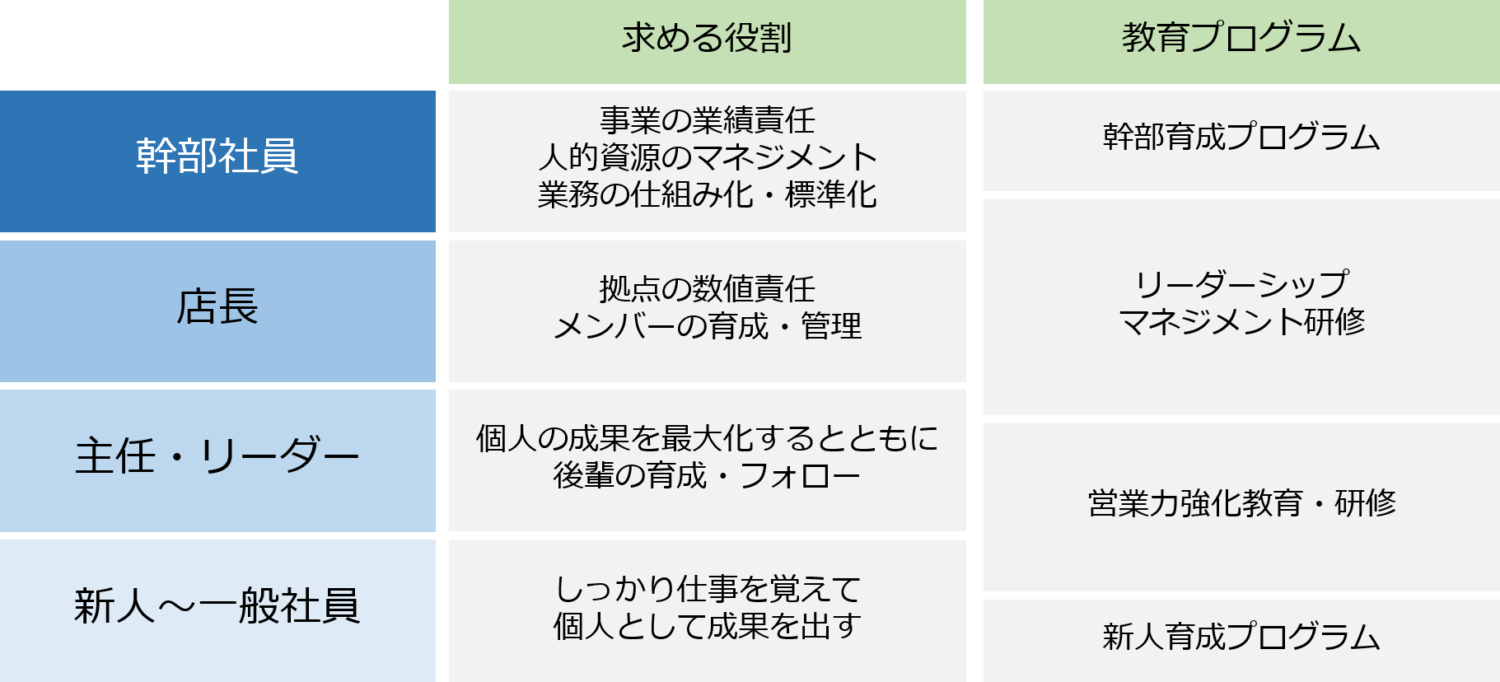

新人の期間を過ぎてからも、階層別に教育プログラムをつくっていくと良いと思います。

新人の期間を過ぎたら一般社員として活躍していきます。

そこからある程度活躍していくと、主任やリーダーのようにポジションが上がっていきます。

さらに、成果を残していくと店長や営業所長となり、幹部社員へとキャリアを積んでいきます。

それぞれの段階で期待される役割も違えば、必要となるスキルも変わってきます。

そうした組織階層ごとに役割、求められるスキル、そのスキルを習得するための教育プログラムをデザインしていくのです。

昨年末にドラクエⅢのリメイク版が発売されたことが話題になっていました。

ドラクエシリーズをはじめとした、RPGが面白いのは、レベルが上がるとともに様々なクエスト(お題)が準備されていて、そのクエストをクリアしていくこと。

またその過程で強いボスキャラが出てきてそれらを倒し、やがてはラスボスへと挑戦するという段階的なストーリーになっていることだと思います。

例えばこれが、ひたすら雑魚キャラと戦うだけ、レベル上げだけを延々とやるようなゲームだったらどうでしょうか。

敵を倒しても倒しても、自分が強くなっても、なんら変わることがない。

そんなゲームなら、たぶん3日はおろか1日で飽きてしまうのではないでしょうか。

敵キャラを倒すだけのゲームのようになっていませんか?

すなわち、同じことの繰り返しが何年も続くようなことになっていませんか?

スキルに応じて難易度の高い仕事にチャレンジできるようになっていますか?

そのためのスキルアップの教育の仕組みはつくっていますか?

ポイント3:人事制度ってどこからどう手を付けたらいいのか…?

教育のところの後半でキャリアが上がっていけば・・・という話をいたしました。

組織の中でのキャリアが上がり、役割も高度なものになっていくと、当然それに対応した人事制度も整えていかないといけません。

「でも、人事制度ってなんだか難しそう・・・」

そんなことはぜんぜんありません。

人事制度もシンプルに考えれば、ぜんぜんカンタンで次の3つを押さえればバッチリOKです。

▶等級制度:キャリアとともに等級が上がっていく

▶評価制度:等級が上がるかどうか、昇給するかどうか、賞与をどれくらいにするか、日ごろの仕事ぶりを評価する

▶報酬制度:等級にひもづいた給与の仕組みをつくっておく

どこからどう手をつけていいかわからないというお声もけっこうありますが、まずは等級制度、なかでもキャリアプランをつくっていくことをオススメしています。

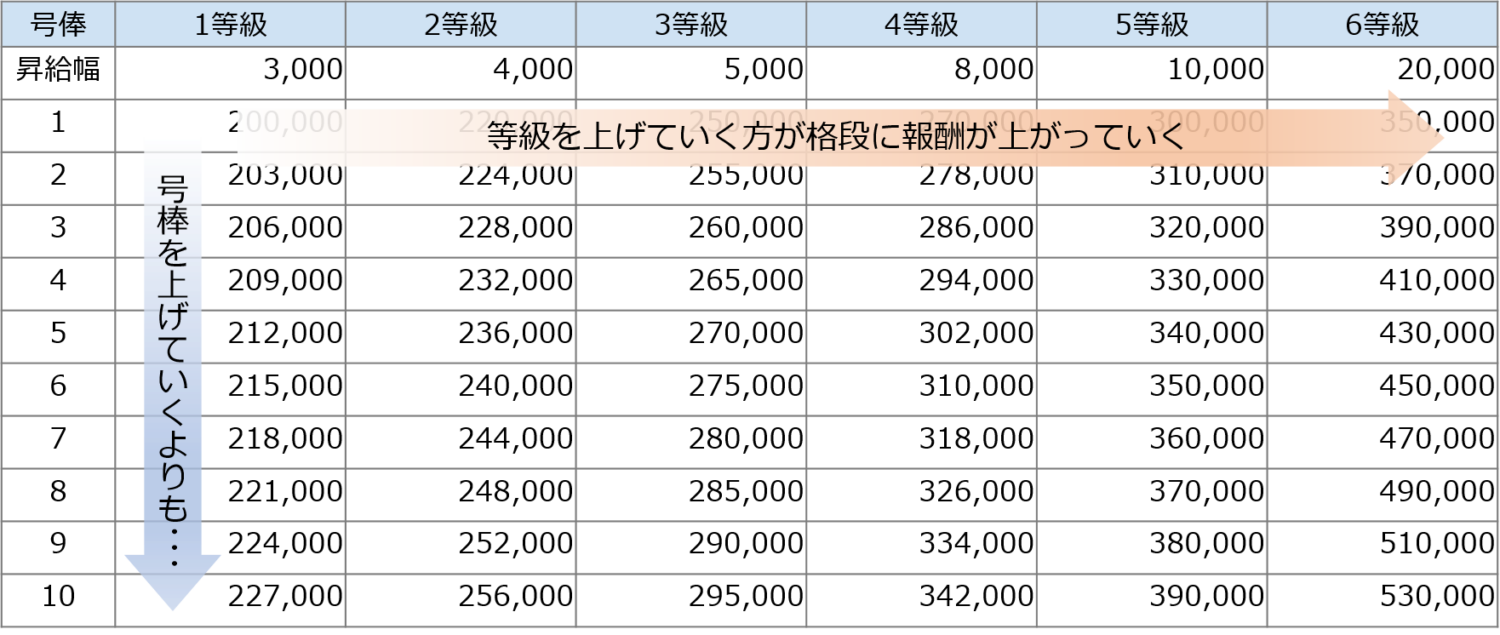

新人 ⇒ 一般社員 ⇒ 主任 ⇒ リーダー ⇒ 店長 ⇒ 幹部社員

こんな感じでキャリアが上がっていくとします。

| 新人 | 一般社員 | 主任 | リーダー | 店長 | 幹部社員 |

| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |

等級が上がれば上がるほどポジションが上がる、それにつれて給料も上がっていくように賃金テーブルも設計していきます。

そうすると、同じポジションで長年がんばるよりも、等級を上げて役割を変えていった方が格段に給料が上がることが明確にイメージできるようになります。

このとき、どうすれば等級が上がるのかがブラックボックスになっていると、「がんばる」にも「がんばりよう」がわからないということになってしまうでしょう。

定量的・定性的、両面でどうすれば次の等級にいけるのか「昇格要件」が明確に示されている状態であることにも注意が必要です。

まずキャリアプラン(≒等級制度)をしっかりと組み立てることで、賃金テーブルなどの報酬制度、昇格要件などの評価制度へとつなげて考えていくことができます。

人事制度はまずキャリアプランから

ひとまずはこれだけ覚えておけばバッチリです!

今回のコラムでは、福祉用具レンタル業 「人」の悩みは尽きないものですね・・・というテーマでお送りしてきました。

すでにお読みいただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、

「福祉用具レンタル業 「人」をつくる経営のポイント」

というレポートも発行しておりますので、よろしければそちらもお読みいただければ幸いです。

「人」の悩みに振り回されるのではなく、「人」に関する経験値を高めていただき、

みなさまが人材強者になっていただくことを願っております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ ビジネスモデル解説動画

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★住宅改修×福祉用具 セット提案モデルをわかりやすく解説

福祉用具レンタル業 なぜセット提案モデルは業績が上がるのか?

ビジネスモデル解説ムービーはコチラから!

https://youtu.be/-_8JNMWxZEw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ ビジネスモデル研究会情報

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★福祉用具レンタル事業者向け

「福祉用具&リフォーム経営研究会」

福祉用具レンタルと住宅改修をセットで提案することで、

業界3倍の獲得数を実現するビジネスモデル。

全国の会員企業で成功事例が続出中!

詳しくはコチラ↓

https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/fukushiyougu/027871

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 過去のメルマガバックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

何回読んでも、ためになる。

経営に迷った時の指標になる。

過去の成功事例バックナンバーはコチラ。

http://www.funaisoken.co.jp/site/column/column_mailmag1332.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 執筆者紹介

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社 船井総合研究所

リフォーム支援部

シニア経営コンサルタント

入江 貴司

【プロフィール】

シニア向けビジネスの立ち上げを専門に手がけるなかで、福祉用具レンタルと

シニアリフォームを掛け合わせた「セット提案モデル」を開発し業界に対する

専門コンサルティングを進める。

商圏内一番事業所に向けた戦略づくり、マーケティング・営業支援、組織体制

づくりなど業界企業のビジネスモデル化を強力に推進する。

⇒ 入江 貴司 への経営相談は、コチラまで

E-Mail:takashi_irie@funaisoken.co.jp